デザインと逆問題

design and inverse problem

逆問題は,結果から原因を予測する問題であり,原因から結果を導く順問題よりも一般には難しいといわれている.ここでは,逆問題の有する特性とデザインの有する特性を比較し,逆問題としてのデザインについてまとめる.

■ 逆問題としてのデザイン

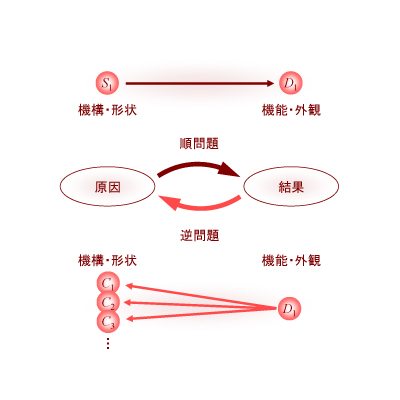

デザインとは,人工物に要求される機能や外観などから,それを満たす具体的な機構や形状などを求めること,もしくはその結果得られるものを指している.

H.A.

Simonによる人工物の科学の提唱*1,G. Paulらによる体系的なデザイン方法論の提唱*2,吉川による一般設計学の提唱*3,N.P. Suhによる設計の原理原則の提唱*4をはじめとして,人工物およびデザインを科学的な考察の対象として扱う幾つかの試みが現在までになされてきた.

一方,逆問題とは,原因(入力)から結果(結果)を導く順問題(forward problem)とは逆に,結果から原因を導く問題のことであり,順問題に対する逆の命題として位置付けられている*5,6.

逆問題を扱う解析は逆解析と呼ばれ,様々な方向からのX線の照射によって得られる射影像(結果)から断面像(原因)を再構成するCTスキャン,超音波の反射波(結果)から物体中の欠陥や異物の位置および形状(原因)を求める超音波探査,ボケ画像(結果)から鮮明な元画像(原因)を求める画像復元など,様々な分野において逆解析が活用されてきた.

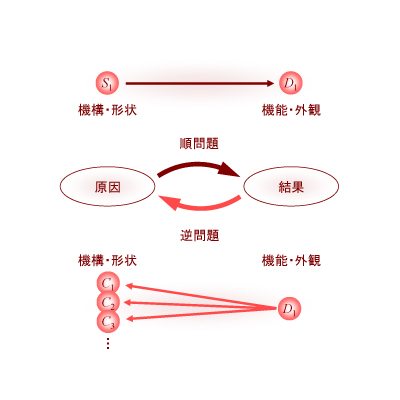

以上に述べたデザインと逆問題の両者を比較すると,デザインとは,人工物に要求される機能や外観などの“結果”から,それを満たす具体的な機構や形状などの“原因”を導く問題であることが分かる.

すなわち,デザインは,下図に示すように,結果から原因を導く逆問題の一つと位置づけることができる.

■ 逆問題の難しさ

一般に,逆問題は順問題よりも難しいといわれているが,これは,逆問題が内包する“問題の不適切性”という特徴に起因する.問題の不適切性とは,与えられた問題が,(1)

解の存在性(問題の解が存在すること),(2)解の一意性(問題の解がただ一つであること),(3) 解の安定性(微小な変動を入力すると出力の変動も微小であること)という三つの要件のうち,どれか一つでも満たさないことを意味する*6.

一方,N. Crossによれば,デザインにおいては,“デザイン問題の不完全性”が本質的な課題として存在すると指摘されている.

デザイン問題の不完全性の具体的な特徴としては,(1)

デザイン問題の定義が不明確であること,(2) デザイン問題の個々の要素が相互に矛盾すること,(3) デザイン案が創出されてはじめてデザイン問題の詳細が明確になること,(4)

デザイン解は一意に定まらないことなどが挙げられる*7.

以上に述べた問題の不適切性とデザイン問題の不完全性を比較すると,デザインは,本質的に問題の不適切性を包含しており,解を導くことが難しい逆問題であるということができる.

そして,その傾向は,デザインの下流過程と比較して,特にデザインの上流過程に顕著に現れるといえる.

デザインの下流過程では,目的関数・制約条件ともに明確化されており,解が一意に定まる可能性が高く,最適化法などの活用により唯一のデザイン解を求めることも可能である.

しかし,デザインの上流過程では,目的関数・制約条件が不明確であり,唯一の解を求めることではなく,多様なデザイン案を導出しつつ,目的関数・制約条件を明確化していくことが求められる.

■ 参考文献

*1 H.A. Simon:The Sience of Artificial (3rd ed.),MIT Press(1996)

*2 G. Pahl et al.:Engineering Design: A Systematic Approach (2nd ed.),Springer-Verlag(1996)

*3 吉川弘之:一般設計学序説 一般設計学のための公理的方法,精密機械, 45,8,pp.906-912(1979)

*4 N.P. Suh:The Principles of Design,Oxford University Press(1990)

*5 武者利光 ほか:逆問題とその解き方,オーム社(1992)

*6 久保司郎:逆問題,培風館(1992)

*7 N. Cross:Engineering Design Methods: Strategies for Product Design (4th

ed.),Wiley(2008)